Vuelo del dron por nuestra ruta de senderismo

Ajuy – Un paseo con un panorama impresionante

Era un día de invierno en Fuerteventura. La única nube del archipiélago nos había elegido y nos seguía, como si supiera que queríamos estar en paz. Pero era algo típico de esta isla. Nada iba rápido. Todo se alargaba. Sin embargo, poco a poco el tiempo mejoró, como siempre sucedía. Tomaba su tiempo, pero llegaba.

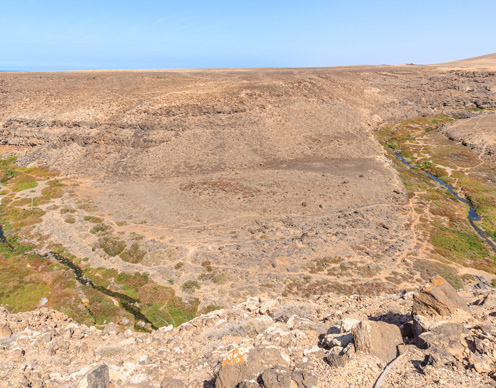

Estábamos en el Barranco del Madre de Agua, un valle que prometía mucho más de lo que podía cumplir. El nombre "Madre del Agua" sonaba como una invitación a una experiencia refrescante, pero el agua había desaparecido, como solía ocurrir en esta isla. El barranco estaba vacío, las palmas se erguían como guardianes mudos, y las rocas habían enterrado su historia. Un lugar silencioso que nos recordaba más al pasado que al presente. Helmuth quería hacer fotos. Caminó adelante y siempre encontraba algo que le parecía fascinante. Una palma, una piedra, una sombra. Yo lo seguí, mirando a mi alrededor. También hice una foto. Teníamos que hacerlo. Era la razón por la que estábamos aquí. No solo el clima y la quietud, sino también el camino hacia Ajuy. Un destino. Otro pedazo de Fuerteventura que experimentamos a nuestra manera.

Ajuy se encontraba frente a nosotros, un pueblo que desde lejos parecía un vestigio de tiempos pasados. Una escena de una vieja película de piratas, mística, algo melancólica, pero también impregnada de un encanto que no nos dejaba ir. Las playas negras se veían tranquilas, como si no esperaran mucho, salvo el incesante vaivén de las olas. Era un encuentro lento entre el mar y la tierra, entre el viento y la tierra. Seguimos caminando, acercándonos a las cuevas de Ajuy. Las rocas que las rodeaban eran tan viejas que parecían guardar su silencio reverente. Era como si sintiéramos los siglos en cada grieta y fisura de la roca. Cientos de ardillas de Atlas nos rodeaban, intentando captar nuestra atención. Eran como pequeños turistas, que hacían de su vida un espectáculo. Estos animales eran como la isla misma: resistentes, persistentes y siempre en movimiento. El camino hacia las cuevas no era fácil. Siempre a lo largo del estrecho sendero. Los acantilados nos rodeaban como grandes guardianes, y las rocas tomaban formas que nos dejaban sin aliento. La vista del mar, que se extendía hasta el horizonte, era impresionante. Era como si hubiéramos alcanzado el borde del mundo.

Llegamos entonces a la Peña Horadada. Helmuth la llamó "la puerta al mundo". Las rocas allí eran gigantescas, y el gran ojo en medio de la roca abría la vista hacia el horizonte. En ese momento, todo parecía indicar que la vista al mar era la única que importaba. Helmuth volvió a hacer fotos. Yo dejé la cámara y simplemente miré. El momento era así. No necesitaba ser capturado.

El regreso fue tan tranquilo como la ida. Nos llevó de nuevo por la meseta, y el cielo comenzó a cambiar lentamente. Los colores del atardecer tiñeron el cielo de tonos cálidos, y el paisaje se cubrió con una luz dorada. Todo parecía diferente. Una última mirada al mar, las olas rompiendo rítmicamente contra la playa. Todo era simple y, sin embargo, perfecto.

Al llegar al pueblo, buscamos un café. Un café al final del día. El atardecer había pasado, y el día, que nos había recibido con tanta calma, se acercaba a su fin. Nos sentamos en silencio, cada uno con sus pensamientos. El día estuvo lleno de pequeños momentos que nos dijeron más de lo que hubiéramos esperado. A veces no son los grandes eventos los que definen el día, sino los pequeños y silenciosos instantes. "Fue bueno", dijo Helmuth finalmente, mientras miraba las últimas fotos en su cámara. "Sí", respondí. "Fue más que eso." El momento ya había pasado, pero se había quedado grabado en nosotros. Como el mar, que una y otra vez golpea la playa. Siempre. "Volveremos", dije, y él asintió.

No había duda de ello.